PASSA IL TRENO

Lena lo vide in treno. Era seduto di fronte, lato finestrino. Leggeva un libro. Non si capiva quale libro fosse per via di un foglio bianco che rivestiva la copertina. L’uomo aveva nella mano sinistra un righello che usava come guida per tracciare linee a matita perpendicolari al testo. L’uomo era sulla trentina, calvo ed elegantemente vestito.

Lena allungò il collo a cercare di leggere cosa stampato sul margine superiore delle pagine dispari: il titolo?, l’autore?, chissà.

Non ci riuscì. L’uomo era ben accorto a non farsi scoprire.

Che l’amore per i libri sia maniacale: è di alcuni. Ma Lena non riusciva a comprendere come l’arte degli sguardi fosse da meno. Lo fissò per un po’. I suoi occhi erano grigi come l’abito che indossava.

Il treno raggiunse la prima destinazione. Una stazione di campagna a ridosso di un castello. Dai finestrini si scrutavano i giardini, neri, per via dell’ombra proiettata dal castello.

Salirono alcuni passeggeri. Accanto all’uomo si sedette un signore di tarda età. Era in tuta verde, con un piccolo stemma ricamato sulla pettorina.

L’anziano attaccò bottone, raccontando alcune sue vicissitudini quotidiane. Lena non poté esimersi dal non ascoltarlo. Le ricordava il suo vecchio professore di filosofia.

L’uomo, invece, infastidito dalla logorrea del tipo, si vide costretto a chiudere il libro. Si alzò. Dal ripiano bagagli tirò giù una piccola cartellina, dentro vi ripose matita, righello e libro.

Fu allora che uno sguardo incrociò gli occhi di Lena.

Pausa. Ancora una pausa.

Dimenticò tutto, il libro, il vociare fastidioso, il viaggio.

Un desiderio lo risvegliò dall’isolamento atrofico.

Lena indossava una camicetta bianca, era sbottonata sul davanti. La scollatura lasciava intravedere il taglio del seno.

Il treno si fermò. “Sono arrivata.”

Così si pronunciò Lena. Lui subito ricambiò.

“L’accompagno io, se vuole.”

Lena annuì col mezzo sorriso.

Scesero dalla carrozza.

Non si staccarono gli occhi di dosso. Tutt’attorno il nulla.

Il treno era sparito, il vecchio in tuta era sparito. Il castello, il giardino, le ombre, gli alberi erano spariti.

Nessuno sapeva chi fosse l’altro.

Si ritrovarono catapultati tra il nulla, avvinghiati e persi. Dimentichi di tutto. L’apparenza esterna non esisteva più. C’erano gli odori e gli occhi di entrambi, che si moltiplicavano all’infinito, sotto l’egemonia del corpo di lui. Lei fremeva, si scuoteva come un salice si piega al vento, come una donna liberty che invoca la ver sacrum, il luogo, il possesso, per puro e leggero diletto, per il pensiero di quelle fantasie erotiche rese tangibili dal corpo caldo. L’uomo era presente con la sua forza, la stretta sui fianchi, le mani adorne di virtuosa eleganza, si insinuavano negli spazi che il corpo di Lena offriva, le curve, le pieghe tra gli arti. Tutto era un eccitante risveglio nella stagione dell’amore.

“Vieni con me, fuggiamo insieme.”

La donna nascose il tumulto, non rispose. Lui attese. Al che disse: “Non torniamo indietro, non dileguiamoci. Non perdiamoci oltre questo momento. Sono pronto a sposarti, a renderti mia e felice. Ti porterò nella mia città. Ho una casa.”

Lena sembrò accennare un sì.

Si bloccò, gli prese la mano e la portò alla sua bocca.

“La mia bocca è tua ora, e lo sarà domani. Ma non oltre, perché la bocca canta, sussurra, elemosina al vento di portare amore su altre bocche. Non t’aspettare di portarmi in una casa bianca, di farmi tua. Appartengo a me. A nessun’altro. Ti concedo tutta me stessa, ma non per appartenenza, solo per il tempo necessario a capirci. O meglio a non comprenderci: ché non siamo indispensabili l’un l’altra. Come tu trattieni a te quel libro dalla copertina celata, io mi riservo di possedermi come un popolo rivendica la propria sovranità. Sono la mia isola.”

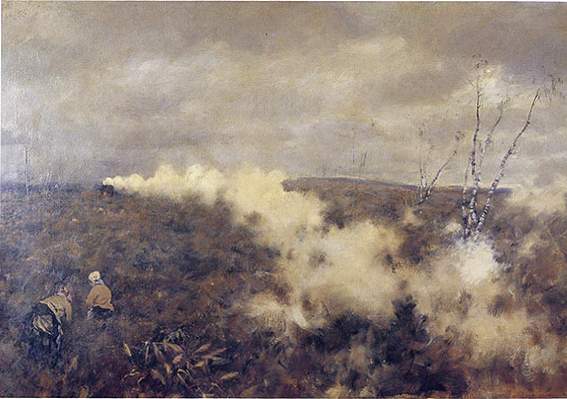

La realtà tornò a farsi sentire. Lo sbuffo del treno era udibile a distanza.

© Viola E. Miller, 2015